Une goélette (Schooner en anglais) est un voilier entre deux et sept mâts, apparu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui connut son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles.

Une goélette (Schooner en anglais) est un voilier entre deux et sept mâts, apparu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui connut son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles.

Elle se caractérise :

-

par des voiles auriques (ou voile triangulaire) dans l'axe du navire, à la base de tous les mâts, surmonté ou non, d'une voile aurique (flèche) ou d'une voile carrée (hunier) ;

- par un mât arrière (grand-mât) plus grand que le mât avant (mât de misaine), dans le cas d'un navire à deux mâts.

Étymologie

Ce gréement a été inventé par des marins Hollandais au XVIe siècle sous le nom de « Schoener » qui a donné le terme anglophone Schooner. Selon le spécialiste de la langue Walter William Skeat, « schooner » provient de Scoon, tandis que l'orthographe sch provient de l'adoption ultérieure de l'orthographe néerlandaise (« de schoener »). Une autre étude suggère que l'expression néerlandaise au XVIIe siècle, « een Schoone Schip » (« Schoone » signifiant beau en hollandais) a pu conduire à l'orthographe anglais Schooner utilisé par les anglophones pour décrire les premières versions de la plate-forme de goélette telle qu'elle a évolué en Angleterre et en Amérique.

La première définition détaillée d'une goélette, décrivant un navire à deux mâts à voiles auriques à l'arrière est apparu en 1769 dans l'Universal Dictionary of the Marine (Dictionnaire universel de la marine) de William Falconer.

La première définition détaillée d'une goélette, décrivant un navire à deux mâts à voiles auriques à l'arrière est apparu en 1769 dans l'Universal Dictionary of the Marine (Dictionnaire universel de la marine) de William Falconer.

Le terme francophone n'apparut que tardivement en France, vers 1740 sous le terme « goëlette ». Ce terme vient probablement de « goéland » par analogie avec l'aspect effilé de ces navires. L'évocation des oiseaux de mers pour désigner des navires ou type de navire est fréquente, comme la frégate qui est également un oiseau de mer.

Les goélettes, apparues au XVIe siècle, sont des voiliers élégants, généralement équilibrés et bons marcheurs, et ne nécessitant pas un équipage très nombreux pour la manœuvre. Cependant, contrairement aux voiliers à gréement carré, elles ne pouvaient pas porter une grande surface de voiles, ce qui les limita à des rôles de cabotage ou de pêche hauturière, où leur manœuvrabilité faisait merveille.

Les goélettes, apparues au XVIe siècle, sont des voiliers élégants, généralement équilibrés et bons marcheurs, et ne nécessitant pas un équipage très nombreux pour la manœuvre. Cependant, contrairement aux voiliers à gréement carré, elles ne pouvaient pas porter une grande surface de voiles, ce qui les limita à des rôles de cabotage ou de pêche hauturière, où leur manœuvrabilité faisait merveille.

Pour compenser ce désavantage tout en conservant une bonne maniabilité, les gréements en brick goélette et les goélettes à hunier sont utilisés. Ils incorporent un gréement mixte à voiles auriques et carrées.

Essor au XVIIIe siècle

Très utilisé à partir du XVIIIe siècle en Amérique du Nord dans sa version à 2 mâts pour sa maniabilité et sa vitesse malgré des vents défavorables, et ceci grâce à ses voiles auriques, tout en conservant de bonne capacité de charge (cargaison ou hommes) pour un équipage minimal. Ces navires pouvaient également naviguer en eaux peu profondes et être armés d'assez nombreux canons de petit calibre, pour intimider les navires marchands. Au XVIIIe siècle ces navires furent utilisés dans des opérations militaires (embargo, piraterie), de transport (traite négrière, cargo) et de pêche. Il était utilisé couramment pour la pêche à la morue près du Groenland, de l'Islande et de Terre-Neuve (à partir par exemple des ports de Paimpol et Fécamp en France).

Apogée dans le transport maritime au XIXe siècle

Apogée dans le transport maritime au XIXe siècle

L'apogée des goélettes survient à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle avec le développement de la marine de commerce dans des versions de goélette perfectionnées de grande taille à 3 mâts et plus.

Les services du pilotage de San Francisco, créés au milieu du XIXe (à l'époque de la ruée vers l'or) par des pilotes de la Côte Est, adoptèrent également ce gréement. Les goélettes militaires de la jeune marine des États-Unis jouèrent un rôle décisif dans la guerre de Sécession grâce à leurs qualités nautiques de premier ordre, notamment leur vitesse.

Sur la route du thé, où la vitesse était un facteur primordial pour le commerce, ce gréement équipa des navires de plus en plus grands, avec un nombre de mâts croissant de quatre à cinq puis six et jusqu'à sept, pour tenter de concurrencer la vapeur qui allait bientôt supplanter définitivement la voile.

Navire de course à partir du XIXe siècle

Navire de course à partir du XIXe siècle

Ce gréement, développé et optimisé pour une recherche de vitesse maximum tout en restant maniable par un équipage réduit pour les navires professionnels, a été adopté par la plaisance depuis la fin du XIXe siècle. On trouve de nombreuses goélettes de toutes les tailles, construites à toutes les époques et encore actuellement, et on trouve des associations de propriétaires de goélettes, très actives.

C'est la fameuse goélette America construite sur le modèle des goélettes pilotes de New York qui vint en 1851 arracher aux Anglais la coupe que les Américains dès lors baptisèrent coupe de l'America.

Gréement

Les goélettes ont généralement deux mâts (mais peuvent en comporter jusqu'à sept). Le mât de misaine (à l'avant du navire) est plus court ou de même taille que le grand mât. Tous les mâts portent des voiles auriques (voiles au tiers, à cornes ou à livarde) ou triangulaires.

Classiquement, les goélettes présentent plusieurs voiles par mât : les grandes voiles sont auriques et les voiles supérieures sont triangulaires ("Gaff topsail" en anglais). Il est également fréquent d'observer un ou plusieurs mâts à voile unique triangulaire (gréement bermudien) ce qui est souvent le cas dans les bateaux modernes ou de petite taille.

La très grande majorité des goélettes ont une coque bois et 2 mâts mais il existe des goélettes à coque acier et à plusieurs mâts : jusqu'à 7 mâts. Le seul grand voilier en acier gréé en goélette à sept mâts, le Thomas W. Lawson eut une carrière très courte de cinq ans.

Différence avec les autres gréements deux mats :

Différence avec les autres gréements deux mats :

- La goélette se distingue du ketch par son mât avant plus petit que le mât arrière (ou de même taille), tandis que le ketch a un mât à l'avant plus haut que le mât arrière (grand mât à l'avant, mât d'artimon à l'arrière). Ils sont tous deux à voiles auriques.

- La goélette se distingue du brick par son gréement en voiles auriques, tandis que le brick est gréé en voiles carrées avec une brigantine à l'arrière.

Types de goélette

|

Le Marie Galante est une goélette à deux-mâts, à coque acier, construite en 1915 en Allemagne. Pays-bas. |

|

Le Stephen Taber est une goélette en bois construit en 1871 sur un chantier naval de New York. USA |

|

Le Pacific Grace est une goélette canadienne, à coque bois, lancé en 2001. Canada. |

|

L'Escarmouche est probablement la dernière goélette de pêche construite en France. Marseille |

|

Le Harvey Gamage est une goélette en bois construit en 1973 dans le Maine aux États-Unis. |

|

Le Quinnipiack est une goélette, à coque de bois, construite en 1893 à Millbridge dans le Maine. |

|

Le yacht Zaca est une goélette aurique, en bois et équipée d'un moteur auxiliaire 1930. |

|

Le Catherina est une goélette construite en 1920 aux Pays-Bas. |

|

L’Anna Rogde est une goélette à deux mâts construite en 1868 par le constructeur naval Sigbjørn K. Birkeland au chantier de Bangsund en Norvège. |

|

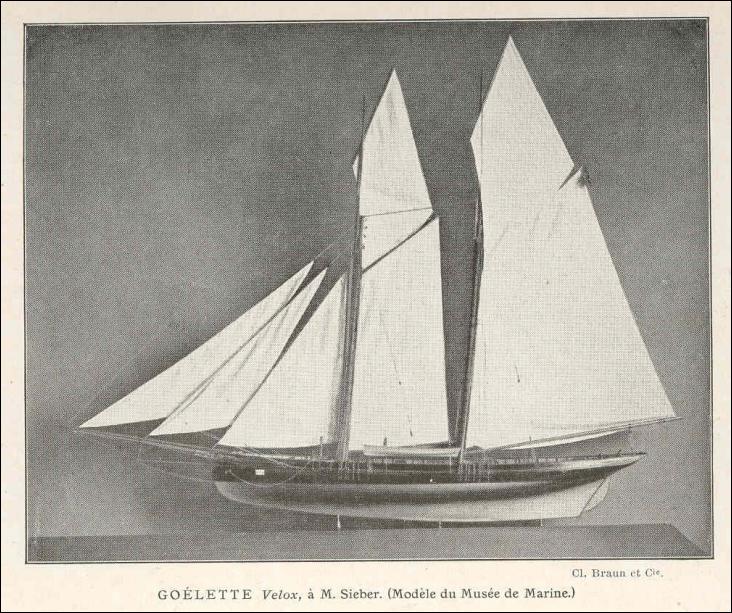

Le Velox (yacht) était une goélette construite au Havre par Jacques-Augustin Normand 1876 |

|

Le Gallant est une goélette à deux mâts, construite en 1916 aux Pays-Bas à l’image des bateaux de pêcheurs de l’époque. Sa coque est en acier, peinte en bleu cobalt. |

|

Le Western Union est une goélette, à coque de bois, construite en 1893 à Key West en Floride. Il appartient à l'association Schooner Western Union Maritime Museum. |

|

L’Adventuress est une goélette à voiles auriques en bois construit en 1913 sur un chantier naval d'East Boothbay dans le Maine. |

|

Le Thö Pa Ga est une goélette construite en 1924 en Espagne. |

|

Le Brilliant est une goélette qui fut construite en 1932 sur un chantier naval d'Island City dans le Bronx par Henry B. Nevins. |

|

Le Welcome est une goélette, construite de 1972 à 1975 dans le Massachusetts |

| |

L’Albanus est une goélette en bois construit de 1986 à 1988 dans un chantier naval provisoire de Mariehamn en Finlande.

|

|

La Constantia est une goélette suédoise, à coque bois, construite en 1908 sur le chantier naval de Niels Hansen sur l'île d'Ærø au Danemark. |

| |

Le Neire Mâove est une goélette « du Cotentin », goélette avec un mât de tapecul à livarde, à coque bois, construite en 1991-1992 dans un chantier naval éphémère à Barneville-Carteret dans le Cotentin.

|

|

Le Johann Smidt est une goélette aurique, à coque acier, construite en 1974 sur le chantier naval Cammenga d'Amsterdam aux Pays-Bas. |

| |

Le Lewis R. French est une goélette à voile aurique en bois construit en 1871 sur un chantier naval du Maine. Il fait partie de la flotte de la Maine Windjammer Association.

|

|

Le Oban est une goélette à coque acier, battant pavillon néerlandais. Son port d'attache actuel est Kampen aux Pays-Bas. |

| |

L’Alabama est une goélette à deux-mâts, à coque bois, construite en 1926.

|

|

Le Mist of Avalon est une goélette canadienne de 1967 dont le port d'attache est Ivy Lea en Ontario |

| |

|

|

D'autres goélettes en cours d'inventaire...

ajoutez une goélette ? |